スーパーでパプリカを買ってきた

近年食卓でもおなじみとなってきたパプリカ、甘みと歯ごたえがとても好きで、おやつ代わりに生でポリポリしたいと日々思っています。

しかし、日々スーパーにパプリカを買い求めに行くのは面倒なので、家で育ててみようと思います。

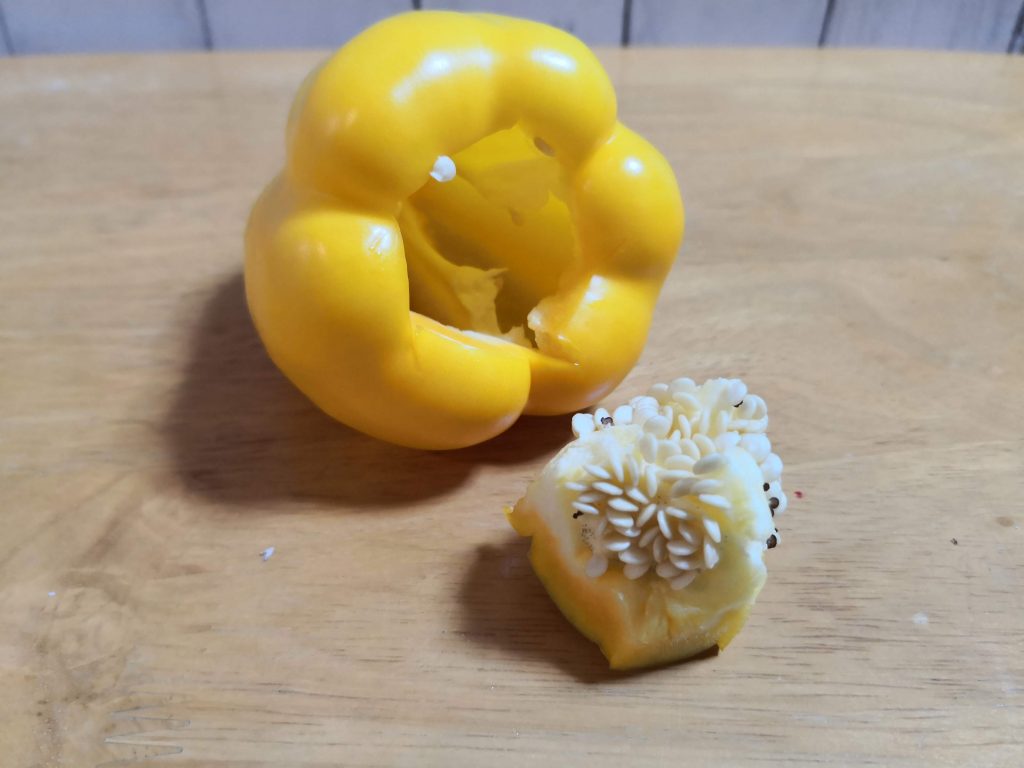

買ってきたパプリカの芯を抜きました。今回は黄色のパプリカをセレクト。

芯の周りには立派な種がびっしりとついています。

今回は黄色のパプリカをセレクトしました。

ひとまず色の違いで栄養素は異なってくるようですね。

パプリカの色の違いは果実の成熟の違いで段々赤くなっていくよという話もあるのですが、赤パプリカは緑色の実がまずなってから直で赤く色づいていくので品種だと思います。

パプリカ豆知識

有名な話ではありますが、形が似ているピーマンとパプリカはいずれもナス科トウガラシ属トウガラシという植物で、生物学的には同じとされています。

ピーマン、パプリカの原種といわれているのがこの写真のようなトウガラシ。コロンブスがかつて南米大陸からヨーロッパに持ち込み、そこからさまざまに品種改良がおこなわれました。

果肉が大きく、甘く、肉厚であるものを選抜していったものが特にパプリカと呼ばれています。

1970年代にオランダで誕生しました。

参照:マイナビ農業

というわけで、ピーマンとパプリカは同じ植物ではあるよ、というお話でした。

ちなみに辛いトウガラシも植物的には同じものになります。こんなに味が違うのに不思議ですね。

発芽準備

それでは早速発芽の準備をしていきましょう。

用意するのはスポンジ、容器、水です。

スポンジに十字に切れ目を入れ、間に採取したばかりの未乾燥のパプリカの種を挟みます。

容器に入れ、水を染み込ませます。

一度種を乾燥させてからのほうが良いという説もありますが、今回はこのままやってみることにします。

余った種は発芽しなかったときのために乾燥させ保存します。

パプリカは暖かい中南米が原産なこともあり、発芽、生育には30℃以上の温度があることが理想とされます。

4月上旬の現在では室温は15℃から22℃くらいのため、加温しながら発芽を試みます。

発泡スチロールの容器の底にカイロを置き、その上に布巾をかけ、種の容器を置きます。

パプリカの種は暗い環境で発芽する嫌光性種子のため、アルミホイルで容器を覆っておきます。

とはいってもなかなか容器の中の温度は上がらず、20℃から27℃くらいの間をウロウロしている状態でした。

カイロの上に乗っている容器はカイロに直で温められているのでもう少し高いはず。

たまに様子を見ながら発芽を待ちます。

1週間後 発芽

1週間後、種を覗いてみると…発芽していました!

種は乾燥させなくても発芽しましたね。根には細かい毛がびっしり生えています。

25粒ほど蒔いて、本日の時点で10粒ほど発芽していました。

葉が出てきたら養液の水耕栽培装置に植え付けを行っていこうと思います。

今回はここまでです。次回に続きます。

コメント